I numeri razionali, le operazioni con questi e le loro proprietà

I numeri razionali nascono come estensione dell'insieme dei numeri interi \(\mathbb{Z}\) e il loro insieme si indica con la lettera \(\mathbb{Q}\). Perché introdurre questi numeri? A cosa servono? Abbiamo visto che i naturali servono a contare e che l'insieme degli interi è chiuso rispetto alla sottrazione, in modo da poter calcolare, ad esempio, \(3-4\).

Il problema dell'insieme \(\mathbb{Z}\) è che non è ancora chiuso rispetto alla divisione. Ad esempio, s'immagini di avere tre fette di torta uguali e di volerle dividere per due persone in parti uguali. Si può fare: basta dividere una fetta a metà, ma quanta torta hanno ricevuto le singole persone? Certo, la risposta è una fetta e mezza, ma questo numero non esiste negli interi. Ovvero:

\( \quad \nexists n \in \mathbb{Z}: n = \dfrac{3}{2} \)

ed è qui che entrano in gioco i numeri razionali. Se ancora non hai letto il post sui numeri interi, ti consiglio di farlo prima di cominciare questa lettura, per poter padroneggiare le operazioni con gli interi ;)

Sommario

- Definizione dell'insieme \(\mathbb{Q}\)

- Definizione formale

- Operazioni

- Rappresentazioni

- Frazioni

- Rappresentazione decimale

- Numerabilità

- Riferimenti

- Immagini

Definizione dell'insieme \(\mathbb{Q}\)

Definizione formale

Introduciamo la relazione \(\sim\) definita come

\( \quad (a_1,b_1) \sim (a_2,b_2) \Leftrightarrow a_1b_2=b_1a_2 \)

, dove \((a_1,b_1),(a_2,b_2) \in \mathbb{Z}^2\).

\(\sim\) è una relazione di equivalenza. Infatti, è

- simmetrica: \((a_1,b_1) \sim (a_2,b_2) \Leftrightarrow (a_2,b_2) \sim (a_1,b_1) \)

- riflessiva: \((a,b) \sim (a,b) \)

- transitiva: \((a_1,b_1) \sim (a_2,b_2) \wedge (a_2,b_2) \sim (a_3,b_3) \Leftrightarrow (a_1,b_1) \sim (a_3,b_3) \)

La transitività può essere un po' difficile da dimostrare. Si ha:

\( \quad (a_1,b_1) \sim (a_2,b_2) \wedge (a_2,b_2) \sim (a_3,b_3) \Leftrightarrow a_1b_2=b_1a_2 \wedge a_2b_3=b_2a_3 \)\( \quad \Leftrightarrow a_1b_2a_2b_3 = b_1a_2b_2a_3 \Leftrightarrow a_1b_3 = b_1a_3 \Leftrightarrow (a_1,b_1) \sim (a_3,b_3) \)

Ora, definiamo l'insieme \(\mathbb{Q}\) dei razionali come l'insieme quoziente di \(\mathbb{Z}^2\) rispetto alla relazione di equivalenza \(\sim\):

$$ \mathbb{Q}=\mathbb{Z}^2/\sim$$

In tal modo, un numero razionale è rappresentato dalla classe di equivalenza \([(a,b)]\), ovvero ha più possibili rappresentazioni, dal momento che per ogni \( k \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}\) si ha

\( \quad (a,b) \sim (ka,kb)\)

per il secondo principio di equivalenza.

Operazioni

Ricordando le operazioni tra interi definite nel post dedicato, definiamo le seguenti operazioni tra i razionali, compatibili con la relazione di equivalenza \(\sim\):

- somma: \((a_1,b_1)+(a_2,b_2) = (a_1b_2+b_1a_2,b_1b_2)\)

- prodotto: \((a_1,b_1)\cdot (a_2,b_2) = (a_1a_2,b_1b_2)\)

Con la notazione in frazioni, le precedenti operazioni diventano:

\( \quad \dfrac{a_1}{b_1} + \dfrac{a_2}{b_2} = \dfrac{a_1b_2 + b_1a_2}{b_1b_2} \)

\( \quad \dfrac{a_1}{b_1} \cdot \dfrac{a_2}{b_2} = \dfrac{a_1a_2}{b_1b_2} \)

Si noti che lo \(0\) e l'\(1\) sono le classi di equivalenza rispettivamente \([(0,k)]\) e \([(k,k)]\), con \(k \in \mathbb{Z}\setminus \{0\}\).

Sia \(a/b = [(a,b)] \in \mathbb{Q} \). Con le operazioni così definite, \(\mathbb{Z}\) ha

- elemento neutro della somma \(0\): $$ \dfrac{a}{b} + 0 = [(a,b) + (0,d)] = [(ad+0,bd)] = [(a,b)] = \dfrac{a}{b} $$

- elemento neutro del prodotto \(1\): $$ \dfrac{a}{b} \cdot 1 = [(a,b) \cdot (d,d)] = [(ad,bd)] = [(a,b)] = \dfrac{a}{b} $$

- elemento opposto \(- \dfrac{a}{b} = [(-a,b)] \): $$ \dfrac{a}{b} + \left(- \dfrac{a}{b}\right) = [(a,b) + (-a,b)] = [(-ab+ab,b^2)] = [(0,b^2)] = 0 $$ Si noti che \((-a,b)\sim (a,-b)\), quindi è indifferente che il segno negativo stia al numeratore o al denominatore e può essere portato semplicemente davanti al segno di frazione.

- elemento inverso \(\dfrac{b}{a}\): $$ \dfrac{a}{b} \cdot \dfrac{b}{a} = [(a,b) \cdot (b,a)] = [(ab,ab)] = 1 $$

Si noti che l'elemento inverso non esiste in \(\mathbb{Z}\).

Inoltre, è facile dimostrare che valgono le proprietà

- commutativa: $$\dfrac{a_1 }{b_1} + \dfrac{a_2}{b_2} = \dfrac{a_2}{b_2}+\dfrac{a_1}{b_1}$$$$\dfrac{a_1 }{b_1} \cdot \dfrac{a_2}{b_2} = \dfrac{a_2}{b_2}\cdot\dfrac{a_1}{b_1}$$

- associativa: $$ \left(\dfrac{a_1}{b_1}+\dfrac{a_2}{b_2}\right)+\dfrac{a_3}{b_3} = \dfrac{a_1}{b_1}+\left(\dfrac{a_2}{b_2}+\dfrac{a_3}{b_3}\right) $$$$ \left(\dfrac{a_1}{b_1}\cdot\dfrac{a_2}{b_2}\right)\cdot\dfrac{a_3}{b_3} = \dfrac{a_1}{b_1}\cdot\left(\dfrac{a_2}{b_2}\cdot\dfrac{a_3}{b_3}\right) $$

- distributiva del prodotto rispetto alla somma: $$ \left(\dfrac{a_1}{b_1}+\dfrac{a_2}{b_2}\right)\cdot \dfrac{a_3}{b_3} = \dfrac{a_1}{b_1} \cdot \dfrac{a_3}{b_3}+\dfrac{a_2}{b_2} \cdot \dfrac{a_3}{b_3} $$

Rappresentazioni

Poiché esiste un isomorfismo che associa a ogni interno \(z\) il suo opposto \(-z\), ci concentriamo sulla rappresentazione dei razionali positivi. I razionali negativi si otterranno come opposto dei razionali positivi.

Frazioni

A questo punto il razionale \([(a,b)]\) viene semplicemente indicato con la notazione in frazione a cui siamo abituati:

$$ [(n,d)] = \dfrac{n}{d} $$

\(n\) prende il nome di numeratore, mentre \(d\) di denominatore. \(n/d\) si legge come il nome cardinale del numero \(n\) seguito dal nome ordinale del numero \(d\). Ad esempio,

- \(1/3\) si legge "un terzo";

- \(4/5\) si legge "quattro quinti";

- \(7/21\) si legge "sette ventunesimi";

- etc.

Questa lettura deriva dal fatto che il significato matematico di \(n/d\) rappresenta \(n\) parti di \(d\). Per intenderci meglio: ricordi il problema all'inizio delle tre fette di torta da dividere in due persone? Ogni persona riceve \(3/2\), ovvero tre mezzi della quantità di torta iniziale.

|

| Figura 1: le \(3\) fette di torta vengono divise in \(2\) parti uguali, ma la quantità totale resta \(3\). Ogni parte contiene \(3/2\) del totale. |

Le frazioni positive si classificano in

- proprie, se il numeratore è minore del denominatore, ovvero se appartengono alla classe di equivalenza \([(n,d)]\) tale che \(n \lt d\).

- improprie, se il numeratore è maggiore del denominatore, ovvero se appartengono alla classe di equivalenza \([(n,d)]\) tale che \(n \gt d\). Tutte le frazioni improprie possono essere rappresentate come la somma tra un intero e una frazione propria. Infatti, grazie alla divisione di \(n\) con resto \(r\): $$ n \gt d \Rightarrow \exists q,r\in \mathbb{Z} : \dfrac{n}{d}=\dfrac{qd+r}{d} = q + \dfrac{r}{d} $$ dove \(r \lt d\). Per questo motivo si può omettere il segno "\(+\)" e scrivere semplicemente \(q\dfrac{r}{d}\). Questa notazione si chiama frazione mista.

- apparente, se il numeratore è un multiplo del denominatore, ovvero se appartengono alla classe di equivalenza \([(n,d)]\) tale che \(n = qd\), con \(q\in \mathbb{Z}\). Si noti che tutti gli interi appartengono alla classe di equivalenza \([(qd,d)]\) e tutti i razionali appartenenti alla classe di equivalenza \([(qd,d)]\) sono interi, pertanto $$ z \in \mathbb{Z} \Leftrightarrow z = [(qd,d)], q \in \mathbb{Z} $$. In questo senso \(\mathbb{Z}\) è un sottoinsieme di \(\mathbb{Q}\). In particolare, si ha \([(kd,d)] = q\). In parole povere: \(n/d\) è una frazione apparente se e solo se la divisione con resto di \(n\) per \(d\) dà resto nullo ed è pari al quoziente \(q\), che sarà un numero intero.

Le frazioni proprie sono strettamente minori di \(1\), mentre le improprie sono strettamente maggiori di \(1\). Le frazioni uguali a \(1\) sono apparenti e il numeratore è uguale al denominatore.

Rappresentazione decimale

Esiste anche un'altra notazione: la rappresentazione decimale. Grazie alla rappresentazione mista, resta dimostrato che ogni numero razionale \(a/b\) può essere rappresentato come la somma (o la differenza, nel caso di un razionale negativo) di una somma di \(m\) razionali \(r_1,...,r_m\) e di una serie di potenze del \(10\) con coefficiente naturale \(p\):

$$ \dfrac{a}{b} = \sum_{i=1}^{m} r_i + \sum_{i=m+1}^{\infty} p\cdot 10^{-ki} $$

\(p\) si chiama periodo.

Ad esempio:

- \(\dfrac{3}{2} = 1\dfrac{1}{2} = 1 + \dfrac{1}{2} + \sum_{i=2}^{n} 0\cdot 10^{-i} \)

- \(\dfrac{5}{3} = 1\dfrac{2}{3} = 1 + \sum_{i=1}^{n} 6\cdot 10^{-i}\)

- \( 1 = 1 + \sum_{i=2}^{n} 0\cdot 10^{-i}\)

- \( \dfrac{13}{11} = 1\dfrac{2}{11} = 1 + \sum_{i=1}^{n} 18\cdot 10^{-ki}\)

- \( \dfrac{2452}{3} = 817\dfrac{1}{3} = 817 + \sum_{i=1}^{n} 3\cdot 10^{-i}\)

Per semplificare la notazione, si scrive il numero \(q\) della notazione mista, seguito dalla virgola \(,\) e da una sequenza di naturali \(b_0b_1b_2...\) che, dopo alcune cifre, cominciano a ripetersi nel periodo, che viene indicato con una linea.

Ad esempio:

- \(\dfrac{3}{2} = 1,5\overline{0} = 1,50000...\)

- \(\dfrac{5}{3} = 1,\overline{6} = 1,6666...\)

- \( 1 = 1,\overline{0} = 1,0000...\)

- \( \dfrac{13}{11} = 1,\overline{18} = 1,18181818...\)

- \( \dfrac{2452}{3} = 817,\overline{3}=817,3333...\)

La virgola si chiama separatore decimale, il numero a sinistra della virgola parte intera, mentre la parte a destra si chiama parte decimale. La parte decimale si suddivide ancora in antiperiodo, ovvero la parte che non si ripete, e periodo, ossia la parte che si ripete e che viene indicata sotto la linea. Nella notazione anglosassone si usa il punto \(.\) come separatore decimale.

Solitamente, se la parte periodica è \(\overline{0}\), questa viene omessa.

Numerabilità

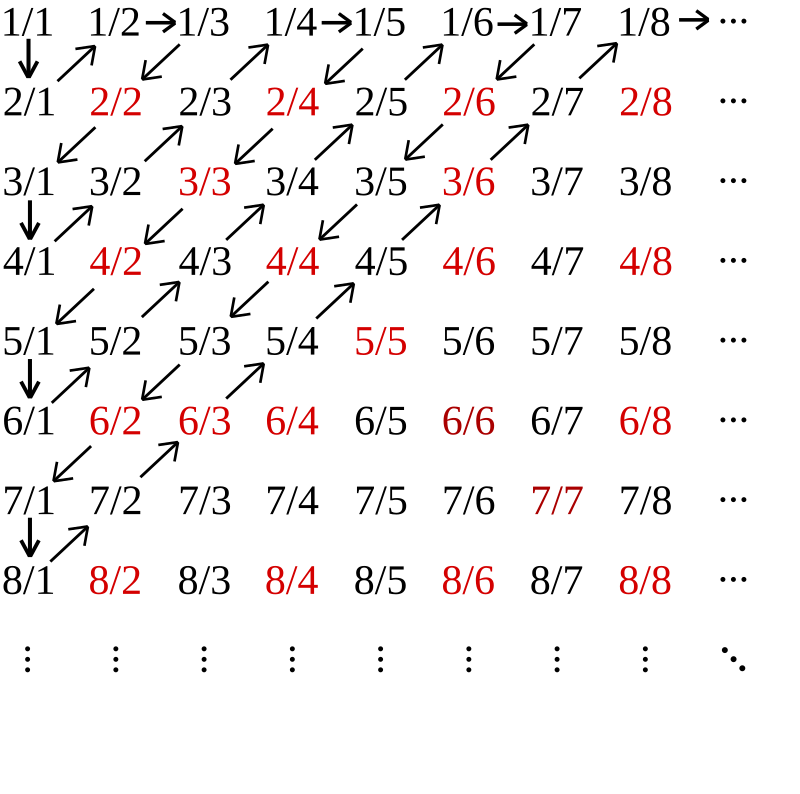

La numerabilità dell'insieme \(\mathbb{Q}\) è stata dimostrata da Georg Cantor [1] utilizzando lo schema in Figura 2.

|

| Figura 2: dimostrazione di Cantor della numerabilità di \(\mathbb{Q}\). I razionali rossi non rappresentano nuovi numeri razionali rispetto a numeri comparsi in precedenza nel percorso. |

Si assegna al razionale \(0\) lo \(0\) dei naturali. Successivamente, a ogni classe di equivalenza \([(a,b)]\) (e, quindi, a ogni razionale) può essere assegnato un naturale seguendo il percorso indicato dalle frecce. Dunque, l'insieme dei razionali positivi è infinito numerabile. Lo stesso procedimento può essere applicato ai razionali negativi, quindi anche questo insieme è infinito numerabile. Poiché \(\mathbb{Q}\) è l'unione degli insiemi dei razionali positivi e di quelli negativi e poiché l'unione di insiemi infinito numerabili è infinito numerabile, \(\mathbb{Q}\) è infinito numerabile e la sua cardinalità è \(\aleph_0\).

È banale dimostrare che

- \(\sup \mathbb{Q} = +\infty\)

- \(\inf \mathbb{Q} = -\infty\)

Riferimenti

[1] Numero razionale - Wikipedia

Immagini

Figura 1: generato con Microsoft Paint.

Figura 2: di Cronholm144 - Opera propria, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2203732.

Commenti

Posta un commento